Télécharger le PDF

Dans un récent article paru sur le site de la Fondation Jean Jaurès, Éric Andrieu, député européen, Frédéric Courleux, directeur des études d’Agriculture Stratégies, et Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, et directeur de l’Observatoire de l’agriculture de la Fondation Jean Jaurès, signent une tribune sur l’opposition des agriculteurs aux accords de libre-échange.

Cette unanimité est suffisamment rare pour être relevée : l’ensemble des syndicats agricoles exprime une vive opposition aux accords de libre-échange avec le Canada et le Mercosur. Afin d’éviter les jugements stigmatisant une incompréhension de l’économie de marché voire l’émergence d’un « néo-protectionnisme », il semble plus que jamais nécessaire d’exposer les raisons de cette opposition, ce que font dans cette tribune Éric Andrieu, député européen, Frédéric Courleux, directeur des études du think-tank Agriculture Stratégies, et Dominique Potier, député de Meurthe-et-Moselle, directeur de l’Observatoire de l’agriculture de la Fondation.

Nous identifions trois raisons à cette opposition : des standards de production européens qui ne s’appliquent pas aux importations, le décalage entre les préceptes de la libre concurrence et la réalité du fonctionnement des marchés agricoles et, enfin, l’absence de réaction des autorités européennes face à une crise dans laquelle s’enfonce l’agriculture depuis plus de cinq ans.

Des standards de production élevés incompatibles avec le dumping environnemental des importations

L’Union européenne dispose indéniablement du niveau de sécurité sanitaire des aliments parmi les plus élevés au monde. Les crises sanitaires des années 1990 – rappelons-nous de la vache folle – ont conduit à élever les standards et surtout à les partager sur l’ensemble du territoire européen. Mais ce niveau d’excellence se traduit par des surcoûts supportés par la collectivité (contrôles sanitaires) et surtout par les différents opérateurs (usages interdits, auto-contrôle, équipements adaptés, etc.).

Il en est de même pour les pesticides. En diminuer l’usage, voire s’en passer, se traduit par des rendements plus aléatoires et la mobilisation de main-d’œuvre supplémentaire. Ces surcoûts ne peuvent pas toujours être compensés par une meilleure valorisation via des signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) comme l’agriculture biologique (AB) ou la haute valeur environnementale (HVE).

Il ne s’agit certainement pas de baisser un niveau d’exigence reconnu et recherché par-delà nos frontières. Mais face à la volonté d’ouvrir nos frontières à des aliments provenant d’élevages intégrant de la farine animale dans les rations, ou recourant à des pesticides interdits sur notre territoire, on peut comprendre l’opposition d’agriculteurs dénonçant des distorsions de concurrence, voire un dumping environnemental.

Le concept de pollution importée est ici éclairant. Le risque est grand pour que, sans accompagnement ni compensation, l’élévation de nos niveaux d’exigence sanitaire déstabilise la production agricole européenne et nous soumette à un accroissement d’importations ne respectant pas les mêmes normes. Alors que le glyphosate est en passe d’être interdit en France, en Allemagne et en Autriche, il est au bas mot surprenant qu’aucun contrôle sur les résidus de pesticides ne soit réalisé sur les importations de soja destinées à l’alimentation animale.

Le mythe de la main invisible et la réalité du fonctionnement des marchés agricoles

Le deuxième motif d’insatisfaction des agriculteurs résulte de leur compréhension du fonctionnement réel des marchés agricoles. Les promoteurs de ces accords mettent en avant l’intérêt du jeu de la libre concurrence et des avantages comparatifs. Les agriculteurs constatent, eux, que la concentration des acteurs de l’agro-alimentaire et de la distribution est si grande que la perspective de gagner des parts de marché ne pèse guère face au risque de voir une plus grande ouverture commerciale se traduire en pressions à la baisse sur le marché intérieur.

Les intérêts offensifs européens sont surtout ceux de géants laitiers comme Lactalis qui vient d’acheter la branche laitière de Kraft Heinz Canada pour un milliard d’euros afin de récupérer une partie des quotas d’importation de fromages européens que le gouvernement canadien avait octroyé à ses industriels du fromage. Les producteurs français peuvent-ils réellement croire qu’ils y trouveront un intérêt alors qu’ils sont déjà sous la domination économique de quasi-monopoles ? Non, ils voient seulement que leurs homologues canadiens risquent de perdre leurs propres outils de régulation de marché. Ainsi, on augmente la concurrence, déjà trop forte, entre agriculteurs d’ici et d’ailleurs, et on ne fait rien à l’égard des oligopoles pour concrétiser les discours sur les bienfaits de la concurrence.

La Politique agricole commune (PAC) originelle des années 1960 s’était bâtie autour d’outils de régulation comme les prix planchers ou les quotas qui permettaient de compenser les déséquilibres de pouvoir de marché au sein des filières. La volonté d’ouvrir les frontières commerciales aura poussé à la suppression de ces outils sans pour autant que le pouvoir de négociation des producteurs ne soit augmenté ni même celui des centrales d’achat limité. Il est maintenant évident que le besoin de protéger les consommateurs et les agriculteurs vis-à-vis de monopoles appelle à un renforcement du rôle des pouvoirs publics sur les marchés agricoles.

L’argument de la spécialisation internationale et des avantages comparatifs est inlassablement répété par les promoteurs des accords. Pourtant, face aux impératifs de la lutte contre le changement climatique et de la protection de la biodiversité, le niveau actuel de spécialisation des bassins agricoles apparaît déjà comme trop élevé. Outre les transports qu’elle induit, et quitte à rappeler une évidence, la monoculture n’est pas bonne pour la biodiversité ! C’est au contraire la diversité et l’association de la polyculture et de l’élevage qu’il convient de promouvoir sur chaque territoire.

Enfin, faut-il rappeler que les économistes de la nouvelle économie géographique ont démonté que la théorie des avantages comparatifs était valable avec un facteur non mobile, mais était réfutée en présence de deux facteurs fixes ? Or, l’agriculture se caractérise par deux facteurs fixes : le travail et les terres agricoles. On voit alors bien la tension que le jeu des avantages comparatifs fait endurer à l’agriculture, avec comme corollaire les migrations subies de populations rurales chassées par des prix agricoles trop bas.

Abandonnés par la PAC face à une crise qui s’aggrave

La troisième dimension du refus tient à la crise qu’ils endurent dans la plupart des filières depuis le retournement du « super cycle » des matières premières à partir de 2013 : la PAC n’a pas été ajustée en conséquence, alors même que les autres puissances agricoles renforcent leurs politiques agricoles et multiplient les mesures d’urgence.

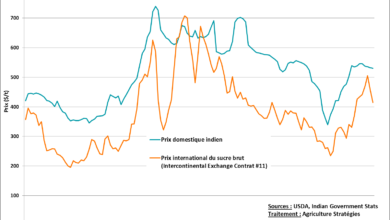

En période de crise, octroyer de nouveaux quotas d’importation de viande de bœuf ou de sucre s’entend pour les agriculteurs comme une provocation de la part de Bruxelles. Ils ne sont pas par principe hostiles aux échanges, ils constatent seulement qu’on les branche sans protection sur des prix internationaux de dumping.

La théorie économique voudrait que les prix internationaux s’équilibrent au niveau des coûts de production des agriculteurs les moins compétitifs mais pour autant nécessaires pour satisfaire la demande agrégée. La réalité des marchés est tout autre : hors périodes de crises de sécurité alimentaire, les prix internationaux sont ceux des bassins de production les plus agressifs à l’exportation. Pour s’en convaincre prenons l’exemple de la Nouvelle-Zélande dont les exportations représentent 40 % du commerce international de produits laitiers et sont considérées comme la référence des échanges internationaux, mais le pays des kiwis ne produit que 5 % du lait global et ne pourra en produire davantage.

Comment nos agriculteurs, parmi les plus performants au monde, pourraient accepter d’être à nouveau la variable d’ajustement pour permettre aux défenseurs du dogme du libre-échange de sauver la face et de continuer de dissimuler leurs failles idéologiques derrière une « fin des paysans » qui ne peut plus aller de soi tant des bras et des cerveaux supplémentaires seront nécessaires pour relever le défi de la transition environnementale ?

Force est de constater que la trajectoire de la PAC entamée avec la réforme de 1992 s’est fourvoyée ainsi que les règles agricoles de l’OMC qui reposent sur la même logique, celle du découplage des soutiens. Pour sortir de la surproduction, il s’agissait de réduire les distorsions pour que les marchés reviennent à leur niveau d’équilibre : le mouvement engagé aura eu comme conséquence une flambée spéculative des prix et une série de crises alimentaires à partir de 2008. Résultat : l’OMC et le cycle de Doha sont depuis dans l’impasse.

L’Union européenne se trouve donc dans la situation inconfortable de défendre des règles incompatibles avec la sécurité alimentaire mondiale tout en se voulant être le chantre du multilatéralisme. Mais changer de cap réclame souvent une remise en cause, si bien que l’Union européenne préfère la fuite en avant dans des accords de libre-échange pour conserver un leadership politique.

Dumping environnemental, réalité du régime de concurrence, spécialisation excessive, dumping des prix internationaux et crises sociales, il semble plus que jamais nécessaire d’écouter les griefs des victimes de la mondialisation néo-libérale que sont les agriculteurs européens. Refonder la PAC est plus que jamais nécessaire pour sortir de la crise sociale agricole. Pour relever les défis environnementaux et assurer la sécurité alimentaire, nous aurons besoin, comme le clamait Edgard Pisani, de tous les paysans.

Eric Andrieu, Député européen

Frédéric Courleux, Directeur des études d’Agriculture Stratégies

Dominique Potier, Député de Meurthe-et-Moselle, et directeur de l’Observatoire de l’agriculture de la Fondation Jean Jaurès