Télécharger le PDF

Vente directe et circuits courts ont le vent en poupe, tendance qui a été accentuée avec les confinements et la volonté affichée des citoyens et des politiques de soutenir une consommation plus locale. A la différence des circuits longs, qui font intervenir plusieurs intermédiaires entre le producteur et le consommateurs (collecte, transformation, conditionnement, distribution), le circuit court est défini par un nombre restreint d’intermédiaires (un intermédiaire maximum en France). La vente directe fait partie des circuits courts, mais elle ne comporte aucun intermédiaire. Dans l’esprit du consommateur, cela signifie que la valeur va directement au producteur. Mais le circuit court est-il pour autant la garantie d’une meilleure rétribution pour l’agriculteur ?

Car c’est donc à l’agriculteur d’assumer toutes les étapes nécessaires à la production, la transformation éventuelle, le conditionnement, et la vente au consommateur. En plus d’être paysan et gestionnaire d’une entreprise agricole, il doit alors se former à des techniques de transformation, maitriser des process et des normes sanitaires, devenir commercial pour trouver des débouchés, parfois webmaster et vendeur. Ces étapes amènent à une augmentation considérable du temps de travail, des charges et une prise de risque pour l’agriculteur, qui n’est jamais imaginée du côté du consommateur. Tour des idées préconçues sur le sujet.

1) Le circuit court, c’est la garantie d’un produit local et d’une meilleure empreinte écologique

Pas forcément. Le circuit court n’est qu’une garantie visant à limiter le nombre d’intermédiaires. Celui-ci peut parcourir des kilomètres entre son producteur et le seul intermédiaire responsable de la transformation/distribution. C’est pour cela qu’on distingue désormais circuits courts et circuits de proximité : le circuit court tient compte du nombre d’intermédiaires, le circuit de proximité tient compte des kilomètres parcourus par le produit entre son lieu de production et de consommation.

Une étude de l’Adème[1] se penche sur l’impact environnemental des circuits courts, considérés meilleurs via cette réduction supposée des kilomètres parcourus. Elle détaille ainsi que l’impact environnemental tient compte du mode de production indépendamment de la distance réalisée (par exemple serre chauffées ou non), et de la logistique déployée pour le transport. La mutualisation du transport permise par l’industrialisation de la filière est plus économe que les aller-retours en partie à vide de multiples camionnettes.

2) Le circuit court permet à l’agriculteur de fixer ses prix

Pas complètement. L’agriculteur reste dans un univers de compétitivité où le prix fixé doit être acceptable par le consommateur, et il doit donc respecter une fourchette de prix minimum et maximum, quels que soient ses coûts additionnels. Etant donné la suppression complète ou presque des intermédiaires, le consommateur s’attend à un prix proche de celui trouvé en supermarché, sans considérer les charges additionnelles qui ne peuvent être écrasées comme dans un système industriel.

Et dans le cas du circuit court où le producteur vend en direct à un distributeur, il faut encore parvenir à trouver un accord. Les supermarchés cherchent à mettre en avant un produit local pour attirer le consommateur, mais les prix restent durement négociés. A titre d’exemple, la plus-value payée au producteur pour une vache est de l’ordre de 0,80€ à 1,20€/kg de carcasse supplémentaires par rapport aux cours de marché. C’est un débouché plus rémunérateur mais qui ne permet pas d’écouler la production de nombreux cheptels (un supermarché écoulera environ une génisse ou une vache de ce type par semaine). Dans le cas de la vente à des bouchers, seules les meilleures bêtes sont sélectionnées, de même que chez les primeurs, où les fruits et légumes doivent être « beaux ». Rappelons qu’en agriculture, en règle générale, ce n’est pas en effet le vendeur (l’agriculteur) qui réalise la facture du produit vendu, mais l’acheteur. L’agriculteur reçoit une paye de lait, un bordereau de vente, mais ce n’est pas lui qui l’émet.

3) C’est rentable pour l’agriculteur

A cette question pourtant centrale, la réponse n’est pas évidente. Du point de vue du consommateur, dans une logique de commerce équitable, les prix payés au producteur sont plus élevés, et, en l’absence d’intermédiaires, ils doivent donc permettent de mieux rémunérer l’agriculteur. Dans cette logique, le consommateur ne s’attend pas à des prix radicalement différents de ce qu’il peut trouver en grande surface. Mais derrière ces prix légèrement plus élevés, il y a également beaucoup de charges supplémentaires. Celle-ci vont différer selon la production, le besoin ou non de transformation, les kilomètres à faire pour aller jusqu’à l’abattoir ou à la rencontre du consommateur, et vont générer un temps de travail conséquent qu’il serait normal de pouvoir rémunérer. En agriculture cette question du temps de travail est pourtant souvent éludée. On considère que puisqu’il s’agit d’un métier passion, il est « normal » de ne pas compter pas ses heures. Est-il « normal » que les agriculteurs soient prêts à travailler toujours davantage pour espérer chercher seulement un résultat qui ne soit pas négatif ?

Les formes de circuit courts sont multiples : commercialisation en panier, marché, magasin ou groupement, choix d’investir dans un laboratoire de transformation ou avoir recours à un prestataire… De ces choix vont découler une charge de travail et des coûts additionnels différents. Ainsi on peut noter que dans le domaine de l’élevage, la plus-value permise par la vente en circuit court par rapport aux circuits traditionnels reste modérée (Cf encadré).

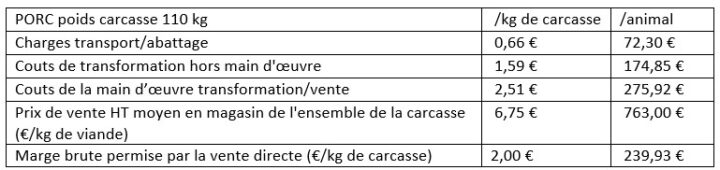

Encadré : exemples chiffrés de la rentabilité de la vente directe en élevage

Par exemple en élevage, le circuit court implique souvent un cahier des charges plus exigeant qui augmente les frais d’élevage. Ensuite, viennent les frais de transport et d’abattage, puis de découpe, de transformation éventuelle et de mise sous vide ; alors que la coopérative vient prendre livraison des bêtes sur pieds. Il faut enfin parvenir à valoriser l’ensemble de la carcasse, alors que le consommateur est intéressé plus facilement par les morceaux nobles.

Dans le cas de la vente directe en caissettes, le rendement viande/carcasse est primordial : alors que dans le cas d’une vente à une coopérative ou distributeur le prix est négocié en €/kg de carcasse, dans le cas de la vente directe, ce sont les morceaux de viande qui sont vendus en colis, et la marge se fait donc sur le rendement en viande de l’animal. Seules les bêtes avec la plus belle conformation sont donc choisies pour entrer dans ce système ; elles ont donc coûté plus cher en finition (comme dans chaque production agricole, ce sont les derniers kilos de poids vifs, les derniers quintaux ou les derniers litres de lait qui coûtent le plus cher à produire).

Pour les éleveurs qui peuvent y prétendre, le calcul reste tout de même intéressant : dans les quatre exemples ci-dessous réalisés à partir de chiffres réels, les éleveurs maîtrisent le temps de travail additionnel en faisant appel à de la prestation pour la transformation et la mise sous vide. La marge brute permise par la vente directe permet de gagner environ 1€ par rapport au prix de marché actuel (autour de 4 €/ kg de carcasse). La marge ainsi gagnée dépend du prix de vente, de la conformation des bêtes et des prestations de transformation choisies (chair à saucisse, etc). Elle permet une plus-value par animal de 450 à 550€ par rapport au circuit traditionnel et a représenté 1 à 1,5 journée de travail hors élevage. C’est selon les élevages et le nombre de consommateurs intéressés 2 à 3 bêtes par an qui peuvent être ainsi valorisées.

Dans le cas d’un éleveur qui cherche à développer cette activité, et à internaliser les activités de découpe et de transformation, la rentabilité devient plus difficile à trouver, surtout lorsqu’on considère les charges de travail. Prenons l’exemple ci-dessous, réalisé à partir de chiffres réels d’une exploitation, qui élève des porcs sur paille et en plein air et des agneaux, et qui dispose d’un magasin de vente directe à proximité d’un bassin de consommation, et donc d’une situation plutôt favorable. Les frais fixes de l’atelier de transformation et de la vente directe en magasin (notamment le temps de travail pour la transformation et la vente de 2,5 ETP de main d’œuvre qualifiée et une annuité pour le laboratoire et le magasin de 18 000€), sont répartis sur 300 porcs et 125 agneaux. Une fois ces heures de travail rémunérées, la marge permise par la vente directe est de 2€/kg de carcasse pour les porcs. Mais lorsqu’on retire les frais d’élevage propres à ce type de production (de l’ordre de 1,86€/kg de carcasse hors main d’œuvre), il ne reste plus beaucoup pour rémunérer l’éleveur et son travail. Rappelons au passage que les aides PAC, versées principalement par hectare, subventionnent peu la production porcine qui n’utilise que peu de surfaces. Néanmoins, comparé à des exemples de prix de vente du porc fermier sous label de 1,62€/kg de carcasse[2], qui ne couvriraient alors même pas le coût de production lié à l’élevage, l’exercice reste intéressant économiquement.

Le coût du travail, lorsqu’il est pris en compte, pénalise donc fortement la marge, puisque ces unités de transformation à la ferme ne bénéficient pas des économies d’échelle des modèles industriels, et que le temps dédié à la vente est important dans le cas de la vente directe. Pour les maraîchers, il y a moins d’étapes supplémentaires de transformation, mais il faut tout de même conditionner les produits, et libérer du temps pour les vendre. Les frais de transport pour aller à la rencontre du consommateur (marchés, drives, AMAP) pèsent sur les charges. D’après une étude de la Chambre d’Agriculture de la Loire, la partie production ne représente que 36% du temps de travail d’un maraîcher spécialisé. La récolte, le tri et la préparation représentent 35% du temps de travail, et la vente 30%, pour un temps de travail annuel de 4 650h/an (2,76 UTH). Le temps de travail moyen du responsable maraîchage y est de 56h/semaine[3], pour être rémunéré entre un et deux SMICS annuels. Dans ces systèmes qui font souvent appel à du bénévolat et de la main d’œuvre familiale, il n’est pas possible de rémunérer les heures de travail passées de façon effective pour les non-salariés.

Par ailleurs, le circuit court et à fortiori la vente directe impliquent des investissements supplémentaires pour l’agriculteur. Local de stockage voire de vente, matériel pour le transport des animaux ou des produits finis, chambre froide, atelier de transformation… Selon le produit visé, les coûts peuvent être importants et il n’est pas toujours possible de mutualiser ces investissements. S’agissant de marchés de niche, la clientèle n’est pas toujours suffisamment importante pour permettre de partager les équipements avec un concurrent potentiel. Et une fois les investissements engagés, il devient nécessaire de maintenir une activité. C’est ainsi ce qui a conduit un certain nombre d’agriculteurs à se lancer dans des tournées couteuses en temps de travail et frais de transport durant les confinements pour assurer la pérennité de leurs débouchés et écouler leur production périssable.

Enfin, il ne faut pas oublier que les initiatives qui permettent à l’agriculteur de bénéficier d’un réseau de distribution existant ont un coût. A titre d’exemple, « la Ruche qui dit oui » prélève 20% du chiffre d’affaire hors taxe de ses fournisseurs[4]. Le producteur doit tout de même s’organiser pour réaliser la livraison et le conditionnement.

4) On peut nourrir les villes avec l’agriculture péri-urbaine en circuits courts

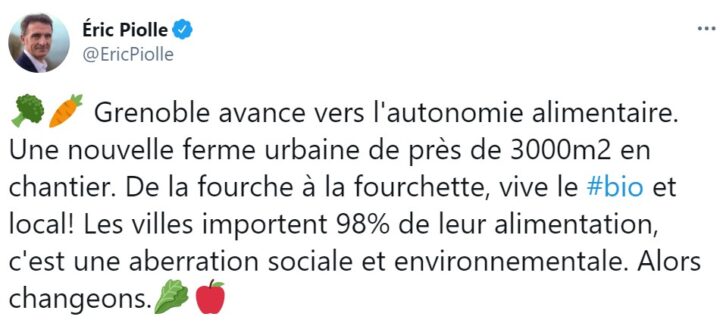

Non. Alors que les problématiques de changement d’usage des sols liés à l’expansion des villes prennent de l’ampleur, en lien avec le goût prononcé pour les habitats résidentiels avec jardin, les métropoles affichent des ambitions de reconnexion avec l’agriculture locale. Il existe de nombreux exemples d’achat par les collectivités de terres agricoles dans le but d’alimenter la restauration collective en fruits et légumes, qui s’inscrivent dans les PAT (projets alimentaires territoriaux). Le dernier exemple en date est celui de ville de Grenoble, via la ferme « Mille Pousses », établie sur un terrain de 2700 m2 fourni et viabilisé par la ville, ce qui permet à son maire, Eric Piolle, de se féliciter d’avancer vers une autonome alimentaire.

Or, comme l’a démontré la journaliste de l’Opinion Emma Ducros[5] à l’aide d’un outil de simulation[6], 2700 m2 permettent de nourrir annuellement 6 personnes en légumes et 8 en fruits, si les surfaces ne sont dédiées qu’à cela. Pour nourrir les 160 000 habitants de Grenoble, il faudrait plutôt compter sur 56 600 hectares (régime alimentaire standard)… soit près de la surface d’un petit département comme le Territoire de Belfort.

Si l’idée de fournir un débouché rémunérateur via la restauration collective aux exploitations locales est tout à fait intéressante, de même que celle du portage du foncier par les collectivités, il ne faut donc toutefois pas se bercer d’illusions quant au degré d’autosuffisance que peuvent permettre les fermes péri-urbaines. Elles peuvent effectivement amener un complément utile ou resserrer les liens territoriaux mais ne peuvent permettre de se diriger vers une autonomie alimentaire

5) Tous les agriculteurs peuvent se lancer en circuit court

Non. Pour entrer en circuit court et sortir (au moins en partie) des circuits traditionnels, il faut disposer d’un bassin de consommation suffisant à proximité, ce qui est loin d’être le cas pour l’ensemble des zones rurales. Selon le type de production, certaines infrastructures sont également nécessaires (abattoirs notamment). En outre, si ce mode de commercialisation est possible pour les produits nécessitant peu ou pas de transformation, à savoir, le miel, les fruits et légumes, et dans une moindre mesure les produits laitiers et la viande, pour d’autres secteurs c’est plus compliqué. Par exemple, en ce qui concerne les céréaliers, s’il existe un certain nombre d’agriculteurs qui se sont tournés vers la meunerie, le débouché reste limité par rapport au tonnage de blé fourni par une exploitation. Dans ces productions, le circuit court ne peut concerner qu’une part réduite du chiffre d’affaires de l’exploitation.

D’après les dernières données disponibles en provenance du ministère de l’Agriculture[7], 21% des exploitations vendaient en circuit court une partie de leur production en 2010. 50% des exploitations ayant des surfaces en légumes ou ayant des ruches avaient recours aux circuits courts, mais la part du chiffre d’affaire issu de celui-ci était très variable.

Les circuits courts sont généralement vus comme une excellente initiative, apte à rapprocher le consommateur et le producteur, à faire retrouver le caractère saisonnier des produits et à redonner de la valeur à la production[8]. En période de confinement, les agriculteurs ont démontré une grande capacité d’adaptation pour trouver de nouveaux débouchée à leur production, afin d’éviter les invendus[9]. Mais les chercheurs notent que les consommateurs sont ensuite rapidement retournés à leurs habitudes, et la demande en circuits courts, bien que restant supérieure à son niveau antérieur, est alors retombée. L’organisation développée par les agriculteurs pour faire face à cette augmentation flash de la demande doit alors à nouveau faire preuve d’agilité.

Pour le consommateur qui continue à faire appel aux circuits courts dans la durée, au travers de cet acte de consommation citoyen, responsable, domine le sentiment de participer à une forme de commerce équitable, rémunérateur pour les agriculteurs ; mais la réalité est que l’essentiel de cette valeur est consommé par une augmentation des charges que ne perçoit pas le consommateur.

Si les circuits courts continuent d’être alimentés, c’est parce que les exploitants non-salariés (les gérants, la main d’œuvre familiale) ne sont pour la plupart pas rétribués à la hauteur de leur charge de travail.

Le choix du circuit court relève alors d’une volonté de ne pas dépendre uniquement des prix de marchés, de plus grande implication dans la chaîne vers la consommation, d’un espoir de « mieux vivre de son métier » qui prime sur la charge de travail supplémentaire, voire parfois même sur la rationalité économique.

Alors que le rôle des intermédiaires était justement d’écraser les charges liées à la logistique et la transformation, l’avènement des circuits courts n’est-il pas justement une preuve supplémentaire de l’échec de la répartition de la valeur ? Ne seraient-ils pas plutôt la démonstration criante de la faiblesse des agriculteurs dans le poids des négociations commerciales classiques qui les conduits à devoir s’approprier de nouveaux métiers et faire toujours plus d’heures pour espérer préserver un semblant de rentabilité ? Alors que les circuits courts et la vente directe ne peuvent être que des solutions partielles, espérons que les périodes électorales à venir avec les Régionales (juin 2021) et les Présidentielles (mai 2022) conduiront les responsables politiques à tirer les enseignements des détournements de l’esprit de la loi Egalim pour rééquilibrer vraiment la répartition de la valeur ajoutée.

Alessandra Kirsch, Directrice des études d’Agriculture Stratégies

Le 2 mars 2021

[1] https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/avis-ademe_circuits-courts_201706.pdf

[2] https://www.lafranceagricole.fr/chez-vous/du-porc-sous-label-rouge-1,16,2099846313.html

[3] https://extranet-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Auvergne-Rhone-Alpes/120_Extr-Loire_img/Pages_thematiques/Elevage/doc_diagnostic_maraichage_2009.pdf

[4] https://laruchequiditoui.fr/fr/p/provide

[5] https://twitter.com/emma_ducros/status/1341158604573974532

[6] https://parcel-app.org/

[7] http://46.29.123.56/IMG/pdf_primeur275.pdf

[8] https://theconversation.com/la-pandemie-un-test-grandeur-nature-pour-les-circuits-courts-alimentaires-135666

[9] https://www.rmt-alimentation-locale.org/post/%C3%A9clairage-covid-19-t%C3%A9moignages-de-producteurs-et-de-distributeurs-en-provence-alpes-c%C3%B4te-d-azur

Article intéressant, mais je trouve très partial et surtout partant du principe que les consommateurs en circuit court consomment de la même façon qu’en grande distribution traditionnelle. C’est complètement erroné. Les consommateurs qui choisissent de revoir la façon dont ils achètent les produits qu’ils mettent dans leurs assiettes ne souhaitent plus qu’on les transforme à leur place. Et surtout ils souhaitent s’assurer qu’ils n’ont pas été abusivement traités/maltraités par les intermédiaires et producteurs. Ce n’est pas une question de marge, c’est une question d’un retour du choix de la qualité et du contenu de côté des consommateurs et non des distributeurs. L’exemple de la montée en puissance des circuits cours en temps de pandémie n’est pas du tout révélateur de la tendance de fond, qui elle n’a rien à voir avec la pandémie. La tendance, c’est une profonde remise en question du modèle imposé jusqu’ici.

Au delà de ça, le postulat sur la capacité à nourrir le pays, grand argument de la distribution traditionnelle, n’a pas plus de sens. Si on considère que l’on garde les mêmes méthodes en circuit court qu’en circuit long, alors oui , nous n’y arriverons pas. Mais évidemment cela n’a rien à voir. Aller en circuit court c’est aussi revoir la façon de produire et de faire, favoriser la polyculture, travailler sur la diversité et inclure ce que nous connaissons scientifiquement aujourd’hui et que nous ne connaissions pas au sortir de la 2nde guerre mondiale. Le monde a changé !